Täglich sind in Deutschland durchschnittlich ca. 600 Wildtiere (Schalenwild) in Form von Reh-, Rot-, Dam- oder Schwarzwild in Straßenverkehrsunfälle involviert, bei denen sie mit Kraftfahrzeugen kollidieren (Quelle: DJV, Wildunfall-Statistik 2013/14). Die Verletzungsbilder der betroffenen Wildtiere reichen dabei von leichten Verletzungen, über schwere Verletzungen mit teilweise Todesfolge, bis hin zum unmittelbaren Tod der Wildtiere an der Unfallstelle. Bei Wildtieren, die infolge einer schweren Verletzung den Unfallort bzw. dessen Umfeld nicht verlassen können, sind es die Jägerschaft oder die Polizei, die den betroffenen Wildtieren den erlösenden Fangschuss ansetzen, um das leidende Tier so schnell wie möglich von seinen Qualen bzw. Leid zu erlösen. Bei verunfallten Tieren, die den Unfallort nach eigenen Kräften verlassen haben, werden diese durch die Jägerschaft nachgesucht. Wird das schwerverletzte Tier aufgefunden und es lebt noch, wird es ebenfalls von seinem Leid erlöst.

Der wildlebende Wolf unterliegt in Deutschland dem zurzeit strengst möglichen rechtlichen Schutzstatus. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Straßenverkehrsunfälle mit Wölfen gegeben. In den meisten Fällen sind die Wölfe dabei durch die Kollision mit dem Kraftfahrzeug getötet worden. In denjenigen Fällen wo ein Wolf derart verletzt wurde, so dass er am Unfallort lebend liegen blieb, musste in Anlehnung an die gültige Rechtslage eine “besondere” Entscheidung getroffen werden: Musste das Tier an Ort und Stelle getötet werden? Musste das Tier immobilisiert werden, durch einen Tierarzt behandelt und in einer Auffangstation untergebracht werden? Ist die tierärztliche Behandlung erfolgsversprechend und kann es somit wieder nach Heilung der Verletzungen ausgewildert werden? Diese Fragen lassen sich auf dem Papier leicht niederschreiben. Die Beantwortung der Fragen am Ort des Geschehens ist vielschichtig und nicht immer ganz leicht.

Tatsache ist, dass ein verletzter Wolf infolge eines Unfalles nicht einfach “mal eben” so durch einen Fangschuss von seinem Leid erlöst werden darf – so wie es bei den oben genannten Schalenwildarten der Fall ist. Wird ein verunfallter Wolf vom Führer des Kraftfahrzeuges bei der Polizeidienststelle als solches gemeldet, muss der zuständige Amtstierarzt darüber umgehend informiert werden. Nur ihm obliegt die Beurteilung und Entscheidung wie im weiteren Verlaufe mit dem verunfallten Wolf umgegangen werden soll. Somit entscheidet der Amtstierarzt, ob der verletzte Wolf noch am Unfallort von seinen Leiden erlöst wird (zum Beispiel Immobilisierung und Euthanasie durch den Amtstierarzt oder vom Amtstierarzt angeordneter Fangschuss durch einen Polizisten). Andererseits entscheidet der Amtstierarzt, wenn es der Verletzungsgrad des lebenden Wolfes gestattet, ob ein Transport zum Tierarzt zwecks Behandlung Sinn macht. Wird dem so entschieden wird der durch den Tierarzt behandelte Wolf danach in eine Auffangstation untergebracht.

Wird ein rehabilitationsbedürftiger Wolf in einer Auffangstation untergebracht, ist diesem nicht klar, dass dieses in wohlwollender Absicht des Menschen geschieht. Je nach Wolfsindividuum kann es sein, dass der betroffene Wolf sich in der Station nicht wohlfühlt und entsprechendes Verhalten zeigt. Dieses Verhalten kann von mehrfachen Ausbruchsversuchen gepaart mit starker Unruhe bis hin zu völliger Apathie reichen. Auch das Zeigen von Stereotypien ist möglich. Gleichwohl muss dieser Zustand in Kauf genommen werden, um das prioritäre Ziel der Genesung des Wolfes erreichen zu können.

Es muss der Leitsatz gelten:

“Unterbringung nur so lange wie nötig und Rehabilitation so gut wie möglich!”

Auffangstationen für Wölfe sind keine üblichen Schaugehege, wie sie Besuchern aus Zoos und Wildparks bekannt sind. Auffangstationen erfüllen den Zweck, einzelne wildlebende verletzte Wölfe aufzunehmen, sie bestmöglich wieder gesund zu pflegen und um sie danach wieder auszuwildern. Der Wiederauswilderungsort kann dabei der frühere Fundort sein oder ein anderer von den zuständigen Behörden festgelegter Ort in der freien Wildbahn. Die Wiederauswilderung des gesundeten – also rehabilitierten – Wolfes erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden auf Kreis- und Landesebene.

Ein weiterer möglicher Einsatzfall für eine Wolfsauffangstation ist die zeitlich begrenzte Aufnahme von verwaisten Wolfswelpen, die nach behördlicher Anweisung der freien Wildbahn entnommen werden, weil sie ansonsten dort nicht selbstständig überlebensfähig wären. Je nach Alter der Welpen kann eine anschließende dauerhafte Unterbringung in einem Schaugehege möglich sein.

Es ist wichtig an dieser Stelle zu betonen, dass es nicht die Aufgabe einer Wolfsauffangstation ist, einzelne verletzte Wölfe oder einen Wurf Welpen dauerhaft unterzubringen. Es geht immer nur um kurzzeitige Unterbringungen. In jedem Fall muss entschieden werden wie es mit dem Tier künftig weitergehen soll. Dieses ist stets mit den unterschiedlichen anzuwendenden Gesetzen in Einklang zu bringen.

Letztlich sei angemerkt, dass es bei einer Wolfsauffangstation ebenfalls nicht Ziel ist, sogenannte “verhaltensauffällige” oder hybridisierte wildlebende Wölfe aufzunehmen. Ferner werden keine beschlagnahmten Wölfe oder Wolfshybriden aus illegaler Tierhaltung untergebracht.

Auffangstationen, die kurzzeitig Wölfe aufnehmen, die in freier Wildbahn geboren wurden, müssen derart konstruiert sein, dass das Tier idealerweise gar nicht mit den für die Rehabilitation zuständigen Menschen (Tierarzt, Tierpfleger etc) in Kontakt kommt. Dieses ist dadurch begründet, dass eine ungewollte Habituierung (Gewöhnung an den Menschen) und eine ungewollte Konditionierung (Wolf lernt z.B., dass der Mensch ihn füttert) unbedingt vermieden werden soll. Sämtliche Handlungen rund um den Wolf in der Auffangstation sollen also so anonym wie möglich ablaufen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie es gelingt, dass der Wolf den Menschen nicht hört, sieht oder riecht. Gleichfalls soll der Wolf so reizarm wie möglich untergebracht sein, um einen ruhigen Rahmen für das Tier bereitzustellen. Selbstredend wird immer nur ein verletzter Wolf zurzeit zur Pflege aufgenommen.

Ferner darf das Auffanggehege nicht zu groß sein, damit der Wolf jederzeit im Bedarfsfall mittels eines Teleinjektionsapparates mit Medikamenten behandelt, immobilisiert bzw. sediert werden kann. Das Auffanggehege selbst sollte vollständig mit einem Sichtschutz versehen sein, damit der Wolf sich nicht fernorientieren kann und damit keine Störungen von außen auf ihn einwirken. Das Auffanggehege muss zusätzlich so beschaffen sein, dass der Wolf sich nicht unter dem Zaun hindurch graben und auch nicht darüber hinweg springen oder klettern kann. Die ihn umgebende Barriere muss nach Möglichkeit derart beschaffen sein, dass Verletzungen des Wolfes bei möglichen “Ausbruchsversuchen” weitestgehend minimiert werden. Gegebenenfalls sollte eine Räumlichkeit Bestandteil des Auffanggeheges sein, die es erlaubt den Wolf vorübergehend in Dunkelhaltung unterzubringen, so dieses denn erforderlich ist, um das Tier zu beruhigen und somit bessere Rahmenbedingungen für eine Heilung zu schaffen. Die gesamte Unterbringungszeit des Wolfes in der Auffangstation bis zur Wiederauswilderung sollte sich auf den kürzest möglichen Zeitraum beschränken. Ist eine Genesung des Wolfes doch nicht in Aussicht zu stellen, muss die Euthanasie des Tieres in Betracht gezogen werden. Diese Entscheidung wird final nur vom Amtstierarzt getroffen.

Der Wolf ist eine streng geschützte Tierart nach internationalem Recht. Dieser Schutzstatus ist entsprechend im deutschen Recht berücksichtigt. Die rechtliche Grundlage, nach der ein bedürftiger Wolf in einer Auffangstation zeitweise untergebracht werden darf, ist im Bundesnaturschutzgesetz geregelt, welches auszugsweise im Folgenden dargestellt ist.

Bundesnaturschutzgesetz

…

§ 7 Begriffsbestimmungen

…

(Abs. 2) Für dieses Gesetz gelten folgende weitere Begriffsbestimmungen:

13. besonders geschützte Arten

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind,

b) nicht unter Buchstabe a fallende

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,

bb) europäische Vogelarten,

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt sind;

…

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten

(Abs. 1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören

(Zugriffsverbote).

(Abs. 2) Es ist ferner verboten,

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten

(Besitzverbote),

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b und c

a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vorrätig zu halten oder zu befördern, zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch oder zur Nutzung zu überlassen,

b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder auf andere Weise zu verwenden

(Vermarktungsverbote).

…

§45 Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(Abs. 5) Abweichend von den Verboten des § 44 Absatz 1 Nummer 1 sowie den Besitzverboten ist es vorbehaltlich jagdrechtlicher Vorschriften ferner zulässig, verletzte, hilflose oder kranke Tiere aufzunehmen, um sie gesund zu pflegen. Die Tiere sind unverzüglich freizulassen, sobald sie sich selbständig erhalten können. Im Übrigen sind sie an die von der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde bestimmte Stelle abzugeben. Handelt es sich um Tiere der streng geschützten Arten, so hat der Besitzer die Aufnahme des Tieres der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde zu melden. Diese kann die Herausgabe des aufgenommenen Tieres verlangen.

…

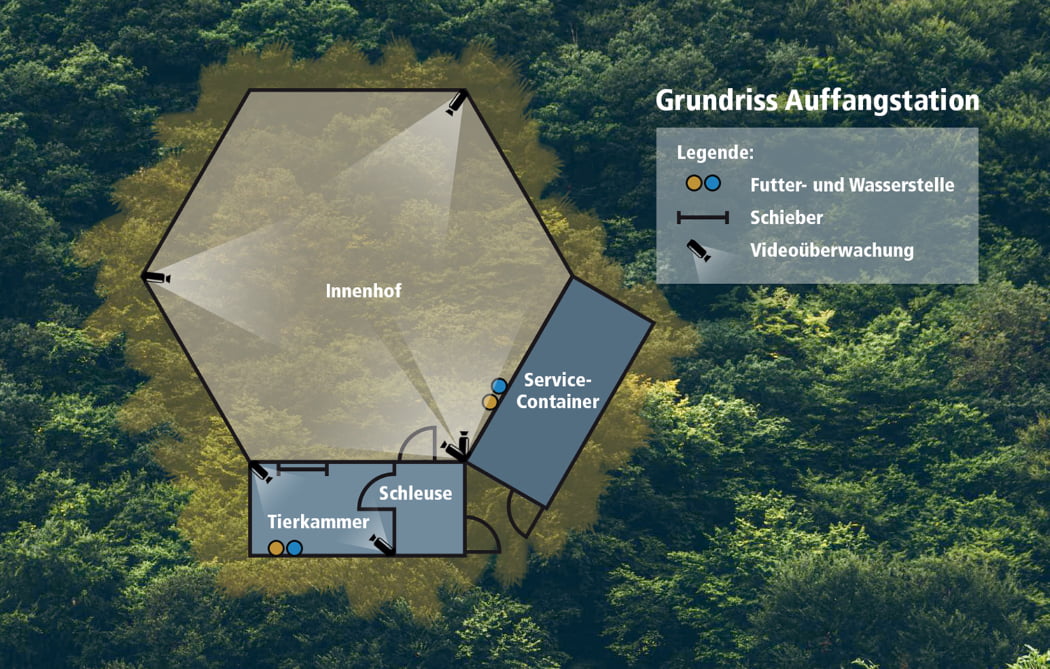

Im Folgenden sind verschiedene und selbst definierte Anforderungen dargestellt, denen die Auffangstation entspricht.

Behausung

Die Auffangstation soll im Wesentlichen aus drei Hauptkomponenten bestehen:

- Gehege

- Schleuse

- Tierkammer

Das Gehege soll bezüglich der Zaunführung einem Sechseck entsprechen, ohne spitze Winkel, die dem Wolf wiederum als Aufstiegshilfe dienen könnten.

Der Gehegezaun soll mit einem Sichtschutz versehen sein, damit sich der Wolf nicht fernorientieren kann und damit keine Störungen von außen auf den Wolf einwirken.

Das Gehege soll flächendeckend mit einem Untergrabeschutz ausgestattet sein.

Das Gehege soll flächendeckend mit einem Gitterdach ausgestattet sein. Das Gitterdach muss engmaschig gebaut sein.

Im Gehege soll es keine Kletterhilfen geben.

Im Gehege soll es keine spitzen oder scharfen Gegenstände geben.

Der Wolf soll im Gehege mit Futter, Wasser und Medikamenten versorgt werden können.

Die Tierkammer soll vom Wolf genutzt werden können und frei zugänglich sein.

Die Tierkammer soll als Dunkelkammer dienen.

Die Tierkammer soll mittels eines Schiebers vom Gehege getrennt werden können.

Die Tierkammer soll keine Fenster oder andere lichtdurchlässige Öffnungen haben, mit Ausnahme der Schieberöffnung in Richtung Gehege.

Der Wolf soll in der Tierkammer mit Futter, Wasser und Medikamenten versorgt werden können.

Der Wolf soll sich bei Ausbruchsversuchen (kratzen, klettern, graben, beißen) nicht verletzen.

Sämtliche Schieber sollen von außen anonym zu betätigen sein.

Alle Türen sollen derart breit sein, sodass eine Wolfstransportkiste hindurch getragen werden kann.

Versorgung mit Futter und Trinkwasser

Der Wolf soll im Gehege und in der Tierkammer von außen anonym durch den Pfleger mit Futter und Wasser versorgt werden können.

Versorgung mit Medikamenten

Der Wolf soll auf Anordnung durch den Tierarzt im Gehege oder in der Tierkammer durch die Einnahme von Futter mit dort eingearbeiteten Medikamenten behandelt werden können.

Der Wolf soll auf Anordnung durch den Tierarzt im Gehege und in der Tierkammer mit einem Teleinjektionsapparat behandelt werden können.

Sämtliche Ausrüstungsgegenstände im Gehege und in der Tierkammer sollen derart arrangiert sein, dass der Wolf jederzeit mit dem Pfeil des Teleinjektionsapparates erreicht werden kann.

Klima, Wetter, Frischluftzufuhr

Im Gehege soll es Schattenplätze geben.

Im Gehege soll es trockene Plätze im Regen- bzw. Schneefall geben.

Im Gehege soll es windgeschützte Bereiche geben.

Per Definition bietet die Tierkammer von sich aus dem Wolf Schatten, Windschutz und einen trockenen Platz.

Die Tierkammer soll dem Wolf jederzeit als Unterkunft zur Verfügung stehen.

In der Tierkammer soll es ein passives Frischluftsystem geben.

Die Tierkammer soll beheizbar sein.

Zugang zum Wolf

Sämtliche Tür- und Deckelschlösser sind mit einem einheitlichen Zylinderschlosssystem dauerhaft abschließbar auszustatten.

Alle am Rehabilitationsprozess beteiligten Personen sollen sich der Auffangstation so leise wie möglich nähern können.

In der Auffangstation darf – während ein Wolf untergebracht ist – nicht gesprochen werden.

Überwachung des Wolfes

Der Wolf soll im Gehege und in der Tierkammer mit Videokameras überwacht werden können.

Es darf keine toten Winkel bei der Überwachung des Geheges und der Tierkammer geben.

Alle Überwachungskameras sollen am Tage und bei Nacht funktionieren.

Das gesamte Bildaufzeichnungsmaterial soll archiviert werden können.

Das gesamte Bildaufzeichnungsmaterial soll auf einer DVD abgespeichert werden können.

Einbettung der Auffangstation auf dem Betriebsgelände

Während einer Rehabilitationskampagne ist die Auffangstation großräumig abzusperren, so dass kein Unbefugter Zugang hat.

Abschluss einer Rehabilitationskampagne

Nach Abschluss jeder Rehabilitationskampagne soll das Gehege und die Tierkammer gereinigt und desinfiziert werden können.

Es sollen alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen werden können, damit die nächste Rehabilitationskampagne unverzüglich starten kann.

Wartung und Instandsetzung

Sämtliche Erfordernisse einer Wartung (z.B. Aufrechterhaltung von mech. Beweglichkeit von Türen, Schlössern, Deckeln, Schiebern etc.) sollen unverzüglich umgesetzt werden können.

Sämtliche Erfordernisse einer Instandsetzung (z.B. Erneuerung von Korrosionsschutzanstrichen) sollen unverzüglich umgesetzt werden können.